1 – Vendredi 7 mars à 19h, Teatro Arriaga,

Orchestre Symphonique et Chœur de Bilbao,

dir. Erik Nielsen (concert n°1)

Ce concert d’ouverture associe la musique allemande et russe. Deux œuvres dramatiques du romantisme fantastique, qui exaltent la rédemption par l’amour, et une explosion de couleurs dans l’orientalisme à la russe des Danses polovtsiennes (qui comportent des chœurs).

I – Richard WAGNER (Leipzig 1813 – Venise 1883)

Ouverture du « Vaisseau Fantôme »

Parmi les premières œuvres du compositeur, der Fliegende Holländer (le « Hollandais volant », toujours traduit par le Vaisseau Fantôme) est la seule qui rencontre l’adhésion totale du public. Wagner, qui idolâtrait Beethoven et admirait Berlioz, se voulait également un auteur littéraire. Chef d’orchestre à Riga en 1837, il y découvre une nouvelle d’Heinrich Heine qui servit de motif au scénario du Vaisseau Fantôme sur un thème ancien de pécheur éternel auquel la mort est interdite ; l’opéra est créé à Dresde en 1843. Histoire d’un romantisme affirmé avec une large part de fantastique : alors que le navire de Daland s’est abrité d’une épouvantable tempête à Sandvike en Norvège, le pilote chargé de surveiller la mer s’endort. Un vaisseau terrifiant émerge du brouillard (mâts noirs, voiles rouge sang, équipage muet) et son capitaine met pied à terre, c’est le Hollandais volant, marin maudit qui a le droit d’accoster tous les sept ans pour chercher une femme qui par sa fidélité éternelle lui rendra sa liberté suprême.

Wagner s’est identifié à son héros à une époque où il était obligé de fuir divers dangers, dont des créanciers, et où il rêvait d’une femme idéale qui lui sacrifiera tout. Avec cet opéra autobiographique sinon égocentrique, il devient véritablement le Wagner qui fascine les mélomanes. Les personnages et le thème de l’amour rédempteur, les aspects irréels se retrouvent dans une grande partie de son œuvre.

L’Ouverture, qui résume l’opéra comme le veut la tradition, commence par une bourrasque et une image de navire, de nuit et d’orage qui reste plus ou moins inégalée. Elle énonce le leitmotiv principal. Elle est ensuite un « pot-pourri » de la plupart des thèmes et leitmotivs de l’œuvre porté par un magnifique travail harmonique qui éloigne tout soupçon de juxtaposition mécanique.

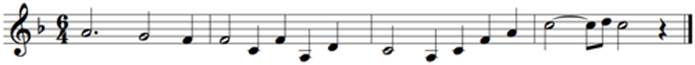

Le leitmotiv du vaisseau, d’une grande simplicité et efficacité :

Le leitmotiv de la Délivrance, associé à Senta, énoncé au cor anglais :

II – Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY (Votkinski 1840 – Saint-Pétersbourg 1893)

Le Lac des Cygnes,op. 20, suite de ballet

Si les opéras de Tchaïkovsky ont majoritairement des sujets russes, ses trois ballets sont issus de contes populaires allemands et français. Tous les trois sont des œuvres orchestrales à part entière, qui peuvent se suffire en elles-mêmes en tant que poèmes symphoniques, même indépendamment de tout spectacle visuel. Le Lac des Cygnes a sans doute pour origine L’étang aux cygnes de Johann Musaüs (1735-1787) ; cependant la métamorphose du cygne en femme est un archétype courant qui figure aussi dans les contes russes. Le romantisme du Lac fait également penser à Ondine de La Motte-Fouqué pour lequel Tchaïkovsky avait esquissé un duo. Le ballet fut créé en 1877 au Théâtre Bolchoï de Moscou et accueillit médiocrement, représenté pourtant régulièrement jusqu’en 1883. Il devint une œuvre universelle après 1895 dans la chorégraphie de Marius Petipa et Lev Ivanov, avec de nombreux remaniements de l’argument effectués par Modeste Tchaïkovsky. Malgré des scènes purement chorégraphiques qui ne font pas avancer le scénario, l’évolution dramatique est remarquable. Tchaïkovsky reste un psychologue remarquable participant sans réserve aux espoirs et aux douleurs de ses personnages.

Argument : le prince Siegfried qui fête sa majorité au cours d’un bal doit choisir une épouse. Un vol de cygnes sauvages passe, sur le thème poignant d’Odette. Siegfried et ses amis vont chasser les cygnes au bord du lac, mais ils se transforment en jeunes filles. Leur reine Odette (cygne blanc chez Petipa) révèle qu’elles sont été ensorcelées, seul un homme qui ne s’est jamais promis à une autre peut rompre le charme. Siegfried tombe amoureux d’Odette. Nouveau bal au château, Siegfried se désintéresse des jeunes filles. Le mauvais génie Rotbart le fait danser avec sa fille Odile (cygne noir chez Petipa) qu’il accepte d’épouser. Un cygne blanc surgit se débattant désespérément. Sur le lac Odette revient et explique la trahison de Siegfried, lequel surgit et essaie vainement de la persuader de son amour. Une tempête se lève et les engloutit. À la fin, avec l’apaisement revenu, un groupe de cygne apparaît. Dans la version de Modeste Tchaïkovsky, Siegfried poignarde Rotbart et désenvoute les cygnes, le thème se transforme en majeur (rédemption par l’amour).

La générosité sonore de la partition permit au compositeur d’envisager une Suite d’orchestre qui ne fut réalisé qu’en 1900 par son éditeur Jurgenson ; on ne sait pas si elle est conforme à l’intention initiale de Tchaikovsky, mais devint immédiatement très populaire. C’était l’une des partitions préférées de Karajan.

1 – Scène, moderato (Acte II, no 10) : les cygnes nagent sur le lac, thème d’Odette.

2 – Valse, tempo di valse (Acte I, no 2), célèbre avec son thème syncopé, et présentant une certaine complexité de forme avec ses nombreux épisodes.

3 – Danse des petits cygnes (Acte II, no 13), à peine plus d’une minute, danse tout à fait spirituelle, mémorisable, originale par son instrumentation (deux hautbois en tierces) sur des staccatos ronique-dominante aux bassons.

4 – Scène, moderato (Acte II, no 14), c’est le moment des adieux, l’aube va poindre, Odette et ses compagnes doivent disparaître ; reprise du n°10.

5 – Danse hongroise, Czardas (Acte III, no 20), partagée suivant l’usage entre un lassan ardent et une friska effrénée, façon Liszt.

6 – Scène finale (Acte IV, no 28-29), drame puis apothéose finale.

III – Alexandre Porfiriévitch BORODINE (Saint-Pétersbourg 1833 – 1887) Danses polovtsiennes du « Prince Igor »

S’il est une œuvre russe très populaire, ce sont ces danses de l’opéra « Prince Igor » que ne parvint jamais à achever Borodine, mais que ses amis, en particulier Rimsky-Korsakov ont entrepris de terminer.

L’inspiration de Borodine est slave et orientale. Son père naturel, le prince géorgien Guédianichvili le fit adopter par l’un de ses serfs, Porfiri Borodine, mais lia assura une formidable éducation : français, allemand, anglais et italien ; flûte, piano et violoncelle. Il est un grand compositeur malgré le peu d’œuvre qu’il mena à bien. Son unique opéra est inspiré par une épopée russe du XIIe siècle Le Dit de l’Ost d’Igor. Borodine travailla dix-huit ans sur sa partition. L’œuvre fut créée avec un immense succès au Mariinsky de Saint-Pétersbourg en 1890.

Le livret est assez complexe : en 1185, le prince Igor s’engage dans la guerre contre les Polovtses, peuple nomade qui tourmente les terres chrétiennes du sud de la Russie. Il est vaincu et fait prisonnier du khan Kontchak, avec son fils Vladimir. La fille du khan, Kontchakova tombe amoureuse de Vladimir. Kontchak offre son amitié au prince russe, ainsi que de belles esclaves pour le divertir. Il propose aussi une alliance, et lui présente un somptueux divertissement chargé de le séduire, ce sont les danses et chants polovtsiens qui terminent le deuxième acte. Dans la suite de l’opéra, les khans polovtses fêtent leur victoire, Igor s’enfuit laissant son fils. Kontchak, qui admire le courage d’Igor, donne Vladimir à sa fille. Les Polovtses marchent sur la Russie. À son retour dans sa patrie, Igor est acclamé, l’espoir est permis.

Les danses orientales, lascives et violentes, que Stravinsky garda en mémoire lorsqu’il composa l’Oiseau de feu et le Sacre du printemps, sont une alternance de six épisodes choraux et instrumentaux contrastés, chacun fondé sur une inoubliable idée mélodique et orchestrale dont certaines se trouvent réunies dans un final endiablé.