11 – Dimanche 9 mars à 20h30, Grand Auditorium, Cristina Toledo – soprano, Carmen Artaza – mezzo-soprano, Matteo Ivan Rasic – ténor, Jan Antem – basse, Chœur de Bilbao, Orchestre Symphonique de Galice, dir. Andrew Litton (concert 47)

Ce festival « Émotions » se clôture avec l’une des pages majeures de l’histoire de la musique, dans l’interprétation de l’orchestre que nous apprécions le plus en général, celui de Galice. Une symphonie hors norme qui reste isolée par son ampleur et son inspiration.

Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 – Vienne 1827)

Symphonie n°9 en ré mineur pour solistes, chœur et orchestre, op.125

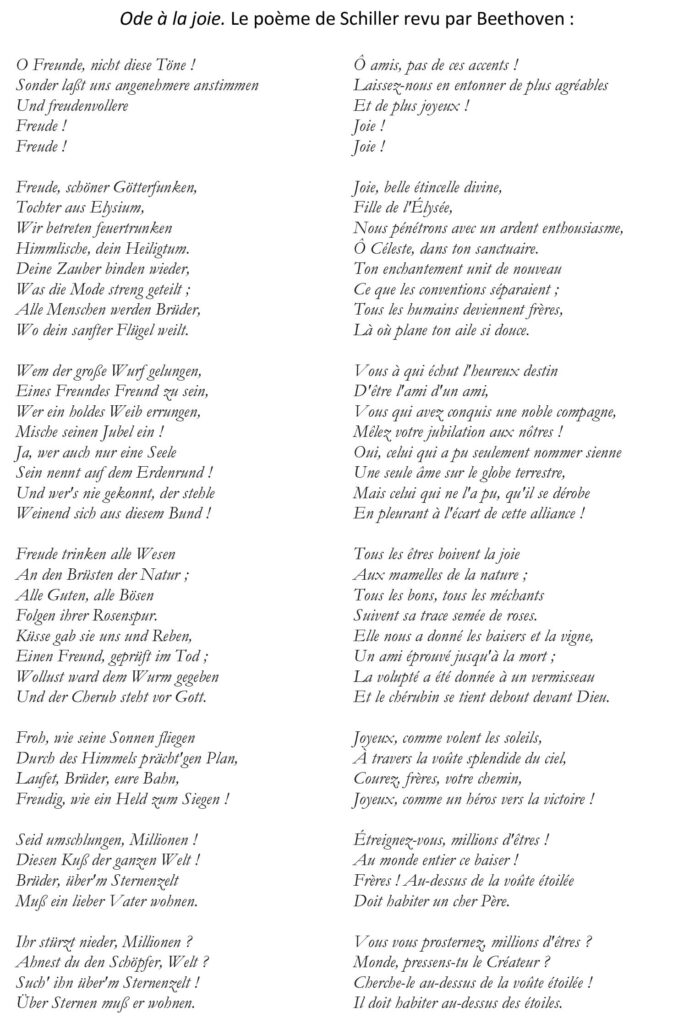

« La joie transfigurée, une joie à l’échelle du monde », selon le compositeur André Boucourechliev. Aucune œuvre de Beethoven ne possède une genèse aussi longue et aussi complexe que la Neuvième Symphonie en ré mineur. Dès 1792, Beethoven, enthousiasmé par l’ « Ode à la joie » de Schiller, parue quelques années auparavant, forme le projet de la mettre en musique. En 1808, il compose la Fantaisie op. 80 pour piano, chœurs et orchestre, qui non seulement dans sa thématique, mais dans certains de ses développements préfigure, comme une esquisse encore tâtonnante, le finale de la Neuvième. En 1812, Beethoven parle d’une symphonie en ré mineur, l’ébauche en 1817, l’abandonne. L’année suivante il envisage une symphonie avec chœurs sur un mythe grec ou un cantique ecclésiastique pour l’adagio, et une fête à Bacchus pour l’allegro final. Il compose les trois premiers mouvements de la Neuvième en 1822-1823, et enfin à la fin de 1823 s’opère la synthèse, l’aboutissement d’une maturation de toute une vie : l’Ode de Schiller vient couronner l’œuvre. Lui qui se qualifie de malheureux homme, en particulier en raison de sa surdité complète, s’absorbe entièrement dans la composition de cette Hymne à la Joie. Une exécution de grande ampleur est préparée en 1824. La préparation du concert est orageuse. Finalement le 7 mai 1824, la création a lieu au théâtre du Kärtnertor de Vienne. Beethoven est en habit vert (il n’en a pas de noir) et se tient simplement à côté du chef Umlauf. Il n’entend pas l’orchestre, feuillette la partition. La salle est comble. Une ovation délirante éclate et il n’entend toujours rien. On doit lui montrer la salle, il a cinquante-quatre ans et encore beaucoup de projets. Il meurt en 1827 après avoir écrit ses derniers quatuors, au milieu de l’indifférence de Vienne. Finalement la population lui réserve une pompe funèbre digne des plus grands héros, 20 000 personnes l’accompagnent au cimetière, Schubert tient un flambeau.

La Neuvième Symphonie, dédiée au roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, devient en deux siècles le symbole de la Révolution française, des révolutions du XIXe siècle, l’une Europe unifiée, d’une libre religion, d’une république platonicienne, d’un appel à l’amour et à la fraternité des hommes.

Gigantesque, elle est en quatre mouvements :

1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso : d’un état initial chaotique, ambigu, sans tonalité déterminée, le thème principal instaure sa puissance et son potentiel d’expansion. Aucun des thèmes secondaires ne s’élève à sa puissance, dans une trajectoire irréversible.

2. Molto vivace : bâti sur le plan d’un scherzo de proportions démesurées avec un trio central, une ronde dionysiaque.

3. Adagio molto e cantabile, mouvement secret musicalement le plus accompli. Deux visages qui ne sont pas antagonistes, mais s’éclairent tour à tour, oscillant entre nostalgie et sérénité.

4. Finale-Presto, presque enchainé à l’Adagio, « fanfare de l’épouvante » selon Wagner, nous arrache d’un univers pour nous entrainer dans un autre et se déroule par sections nettement marquées et contrastées. Dans un immense péristyle sont évoqués tous les mouvements antérieurs de la symphonie. L’artiste chemine en tâtonnant à l’intérieur de sa propre œuvre, et soudain les instruments à vent font entendre furtivement et comme de loin le « thème de la Joie ». L’orchestre jubile, et le vrai thème de l’Hymne à la joie est enfin dit à voix basse par les cordes graves, moment d’intense émotion. Ce thème a été recherché très longtemps par le compositeur : il devait rester toujours lui-même, et être sur toutes les lèvres, c’est un hymne. C’est la voix de basse qui lance le texte : « O Freunde, nicht diese Töne! » (O frères, abandonnez ces sons) avant la première strophe de Schiller reprise par le chœur. Désormais le chœur et les solistes se relaient pour exposer tout le poème avec des épisodes orchestraux grandioses, puis une conclusion éclatante, fortissimo.