5 – Samedi 8 mars à 19h, Grand auditorium,

Martin Garcia Garcia, piano, Orch. Symph. de Ténérife,

dir. Fabien Gabel (concert n°19)

I – Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 – Vienne 1827)

Coriolan, ouverture en ut mineur op.62

Cette ouverture symphonique magistrale, passionnée est l’un des emblèmes de la révolution romantique initiée par Beethoven. Contrairement à ce que l’on croit habituellement, elle ne fut pas écrite pour le drame de Shakespeare, mais pour une tragédie du poète Heinrich-Joseph von Collin, basée sur la Vie des hommes illustres de Plutarque. Elle traite de « la liberté du héros » aliénée par son entourage. Elle fut composée et créée en 1807 en même temps que la Symphonie n°3, l’Héroïque.

Le héros est ici le général romain Coriolan, qui réussit à s’emparer de la cité des Volsques, mais ne parvient pas au consulat. Par esprit de revanche, il tente d’humilier le Sénat, et veut marcher sur Rome en prenant la tête d’une armée volsque, mais cède aux instances de sa mère et de sa femme pour renoncer. Il périt donc comme traître, sous les coups de son armée révoltée. La partition de Beethoven préfigure les « poèmes symphoniques » à résonnances psychologiques que cultivèrent les auteurs du XIXe siècle. Le premier thème, plein de tumulte, caractérise l’âme orgueilleuse et rude de Coriolan. Il s’oppose au second motif qui traduit la tendresse féminine de l’apitoiement et de la sagesse. Le développement est fondé sur ce dualisme, mais se conclut par un « renoncement » sur trois faibles pizzicati des cordes : le héros est brisé par son destin.

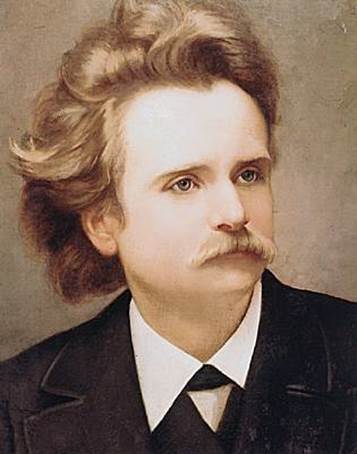

II – Edvard GRIEG (Bergen 1843 – 1907)

Concerto pour piano et orchestre en la mineur op.16

Après le concerto de Bruch, il n’est pas étonnant d’entendre le concerto de Grieg, car ce sont deux piliers du répertoire des grands concerts symphoniques. Ils sont d’ailleurs contemporains, puisque celui de Grieg date de 1868. Grieg qui étudia d’abord le piano fut l’élève de Moscheles, de Richter et de Reinecke à Leipzig. À Copenhague, il forme en 1863 avec d’autres compositeurs scandinaves (dont Edmund Neupert dédicataire et créateur du concerto) le groupe Euterpe, pour s’opposer à la trop forte influence allemande sur la culture nordique. Il fonde en 1867 à Christiana (aujourd’hui Oslo) l’Académie Norvégienne de musique. Il milite pour un art national en tant que pianiste et chef d’orchestre. Son œuvre pour orchestre, marquée d’une authentique inspiration populaire, révèle un harmoniste expert qui n’a pas été sans influencer Debussy et même Ravel.

Le concerto pour piano est une œuvre de jeunesse dont la première audition eut lieu pour le Nouvel An de 1869 et la création avec orchestre à Rome en 1870. Liszt félicita le jeune auteur. La tonalité de la mineur est la même que celle du Concerto de Schumann, mais elle révèle une inspiration particulière et reflète surtout dans le troisième mouvement l’âme de la Norvège natale.

Le concerto comprend très traditionnellement trois mouvements :

1- Allegro molto moderato dans lequel on entend une réminiscence de « halling » danse populaire en rythme pointé. Après l’énoncé des thèmes, le développement est annoncé par des appels de trompettes. Avant la coda, la cadence grandiose du piano est tout à fait lisztienne.

2 – Adagio, courbes sinueuses murmurées par les cordes munies de sourdines ; c’est une musique nocturne pleine de poésie, avec les appels de cor et bassons, puis le piano entre et développe sa propre mélodie ; le mouvement s’achève dans un ineffable pianissimo avant l’attaque du :

3 – Allegro moderato e marcato, avec à nouveau un rythme de « halling » aux accents fortement marqués, des quintes à vide et des dissonances rappelant le violon de musique traditionnelle Hardanger (avec 5 cordes sous-jacentes pour la résonance). Un second sujet, en ut majeur, présente de nouvelles idées. Mais le développement est d’abord interrompu par un cantabile en fa majeur, lyrique. La réexposition en crescendo se termine par un andante maestoso. La dernière cadence du piano est en mode mixolydien (avec sol naturel au lieu de sol dièse qui devrait être logiquement la note sensible du la mineur), elle fit l’admiration de Liszt.