7 – Dimanche 9 mars à 11h15, Salle OB,

Café Zimmermann, dir. Céline Frisch et Pablo Valetti,

(concert n°35)

Pour s’éveiller dans l’allégresse en ce dernier jour de Musika, la moitié des six concertos brandebourgeois de Bach par un ensemble français dont tous les enregistrements ont été appréciés. Créé en 1999 et en résidence au Théâtre du Jeu de Paume d’Aix-en-Provence, Café Zimmermann se situe aux premiers rangs du concert baroque en France et en Europe. Tenant son nom du célèbre établissement tenu par Gottfried Zimmermann dans la Leipzig du XVIIIe siècle, l’ensemble s’attache à faire revivre l’émulation artistique portée par le célèbre établissement, qui donnait chaque semaine un concert de cantates et de musique instrumentale, donné par le Concentus musicus, fondé par le jeune Telemann, et dirigé plus tard par Bach, de 1729 à 1739.

Johann Sebastian BACH (Eisenach 1685 – Leipzig 1750)

Trois Concertos brandebourgeois, n°1, n°4 et n°2

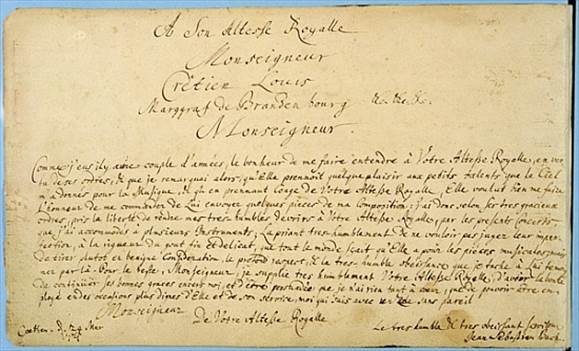

Les Six Concertos brandebourgeois ont été dédiés au Margrave Christian-Louis de Brandebourg-Schwedt, oncle du roi Frédéric-Guillaume Ier de Prusse ; il l’avait rencontré en 1719 à Berlin et envoya ces œuvres à ce seigneur mélomane en 1721 probablement dans l’espoir d’obtenir un poste dans la capitale. Le dédicataire les admira, mais renonça à les faire jouer, non par dédain, mais comme trop difficiles et trop riches pour les effectifs de l’orchestre de sa cour.

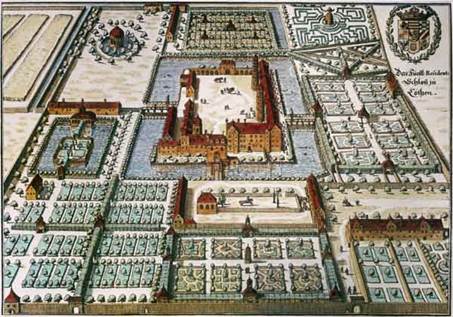

Ces Concertos, qui ne formaient pas un groupe à l’origine, correspondent tous à la période heureuse où Bach vivaient à la cour d’Anhalt-Cöthen dans la petite cité de Cöthen (5 000 habitants) capitale d’une minuscule principauté détachée du duché d’Anhalt. Il avait été recruté en 1717 comme maître de chapelle par le prince Léopold d’Anhalt-Cöthen. Le château du prince Léopold était entouré de splendides jardins à la française. « Un changement m’amena à Cöthen, où je trouvai un prince gracieux, aimant la musique aussi bien qu’il la connaissait et auprès duquel je croyais d’ailleurs pouvoir terminer ma vie. »

Le prince devint l’ami du compositeur et lui donna un traitement égal à celui d’un maréchal de cour. Mais ce prince était calviniste et quoique tolérant avec toutes les religions, il n’était pas question de développer la musique d’église. Bach composa alors des cantates profanes, presque toutes perdues et une grande partie de ses œuvres instrumentales majeures : les Inventions pour clavecin, le Premier Livre du Clavier bien tempéré, les Partitas pour violon, les Sonates pour violon, celles pour viole de gambe, les Suites pour orchestre, et de très nombreux concertos. L’instrumentation des Concertos brandebourgeois correspond à ce dont Bach disposait comme musiciens expérimentés à la cour de Cöthen. Ils se distinguent les uns des autres par leurs dispositifs instrumentaux d’une façon unique en leur temps.

I. Concerto brandebourgeois n°1 en fa majeur, BWV 1046

Le premier, dans le goût français, a pour dispositif instrumental les cordes, le continuo, deux cors, trois hautbois, basson et violon solo (un violon piccolo accordé une tierce mineure au-dessus du violon ordinaire). Il a pour particularité d’ajouter un quatrième mouvement, un menuet aux trois premiers traditionnels (rapide, lent, rapide). Les trois premiers mouvements ont un lien avec des cantates: le premier avec la sinfonia de la cantate BWV 52 (Falsche Welt, dir trau ich nicht), le troisième et le deuxième trio du dernier mouvement, avec la cantate profane BWV 207 (Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten).

- Mouvement rapide (sans indication) de forme da capo, avec opposition régulière du tutti (l’orchestre complet) et du ripieno (la petite formation).

- Adagio, en ré mineur qui mélange des éléments de passacaille (basse obstinée) et de rondo (refrain-couplet).

- Allegro en trois parties qui fait la part belle au violon piccolo et aux cors.

- Menuet avec trois trios, en forme de suite à la française ; les trios sont instrumentés différemment : hautbois et basson, puis les cordes (sous la forme d’une polonaise) et cors plus hautbois.

2. Concerto brandebourgeois n°4 en sol majeur, BWV 1049

Sa forme le rapproche beaucoup du concerto grosso pour instrument soliste et orchestre. L’orchestre est composé des cordes, du continuo ; les solistes sont deux flûtes à bec alto et un violon. Bach fait jouer aux flûtes à bec un fa dièse aigu très difficile à obtenir.

- Allegro, ce mouvement initial est un exemple de forme concentrique (ou pyramidale) de façon très dynamique : les cordes sont le fondement (ripieno), les solistes sont au-dessus (concertino), enfin au sommet apparaît le violon soliste. La partition lui confie d’éblouissantes triples croches virtuoses.

- Andante en mi mineur, au rythme de sarabande (danse lente et souvent à l’humeur noble ou sérieuse).

- Presto, dont la richesse instrumentale et harmonique a toujours été vantée, dans une belle luminosité bienfaisante.

3. Concerto brandebourgeois n°2 en fa majeur, BWV 1047

Il est dans le goût italien, composé pour cordes et continuo, avec violon, hautbois, flûte à bec alto et trompette solistes. Dans les deux mouvements rapides, la trompette est utilisée même dans son registre aigu avec la plus grande virtuosité. Les solistes sont un groupe hétérogène, et l’on pourrait craindre la confrontation de la trompette et de la flûte à bec.

- Mouvement rapide (sans indication), page alerte opposant le tutti et les solistes.

- Andante en ré mineur, sans la trompette ni l’orchestre, en forme de quatuor flûte, hautbois, violon et basse.

- Allegro assai, une fugue très dynamique dans laquelle interviennent sans cesse les quatre solistes. Comment résister à une telle allégresse !