8 – Dimanche 9 mars à 13h15, Grand Auditorium,

Orchestre Symphonique de Ténérife,

dir. Fabien Gabel (concert n°34)

Une seule œuvre, bien symbolique de l’expression d’une émotion exacerbée. Attention à ne pas applaudir après le troisième mouvement !

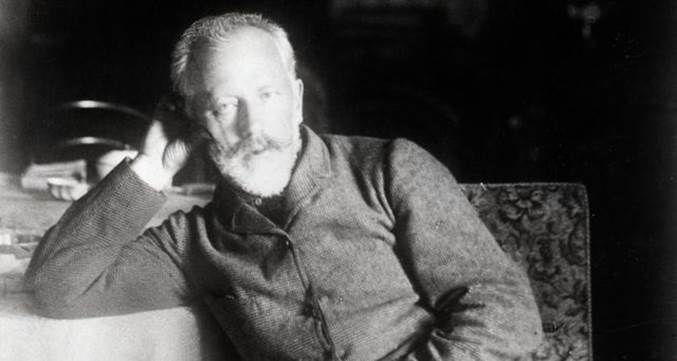

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY (Votkinski 1840 – Saint-Pétersbourg 1893)

Symphonie n° 6 en si mineur, op.74, « Pathétique »

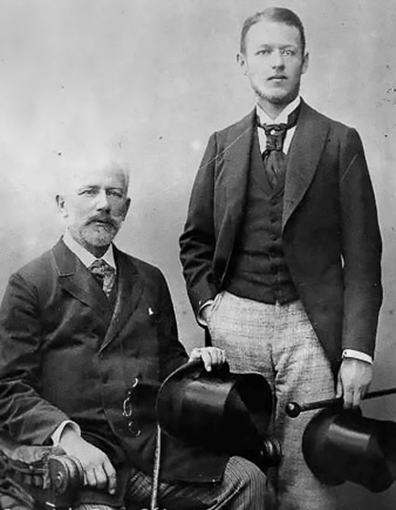

Le compositeur russe préféré de sa nation, dont la popularité universelle est certaine, est l’auteur de six symphonies toujours au répertoire des grands orchestres, qui jalonnent toute sa vie créatrice. Elles portent souvent des surnoms. La Première op. 13 s’intitule « Rêves d’hiver », la Seconde op. 17 est la célèbre « Petite-Russienne » commencée à Kamentka en Ukraine (les Ukrainiens sont les Petits Russiens), elle suscita l’enthousiasme en 1872, la Symphonie « Manfred » op. 58 sur un thème suggéré par Balakirev dans la veine de la Symphonie fantastique de Berlioz. La Quatrième op. 36 et la Cinquième op. 64 sont placées sous le signe du fatum, cette force fatale qui empêche l’aboutissement de l’élan vers le bonheur. Enfin la Sixième op. 74 est une « Pathétique » qui forme un triptyque avec les deux précédentes, véritables mises en scène de l’univers intérieur tourmenté du musicien. Entreprise en 1892, elle fut créée à Saint-Pétersbourg le 16 octobre 1893. Dédiée à son neveu idolâtré, Vladimir (Bob) Davydov, elle suscita d’abord la perplexité, mal dirigée sans doute par le compositeur. Mais sa reprise trois semaines plus tard sous la baguette de Napravnik fut un triomphe… posthume : Tchaïkovsky était mort le 6 novembre 1893 à 53 ans du choléra, peut-être par un suicide auquel il aurait été poussé à cause du scandale de son homosexualité.

Il écrivait en février 1893 à Bob Davydov : « Au cours de mes voyages, j’ai eu l’idée d’une symphonie à programme, dont le programme restera secret pour tout le monde. Qu’on le devine. Ce programme est profondément empreint de sentiments subjectifs, et maintes fois, au cours de mes pérégrinations, en la composant mentalement, j’ai beaucoup pleuré [….] Par sa forme, cette symphonie comportera beaucoup de choses nouvelles, entre autres le finale, qui ne sera pas un bruyant allegro mais un long adagio. Tu ne peux savoir quel bonheur j’éprouve en constatant que mon temps n’est pas encore fini et que je peux encore travailler. Bien sûr, je peux me tromper, mais je ne crois pas. Je te demande de n’en parler à personne à part Modeste [son frère]. Je t’écris exprès du collège, afin que personne ne puisse lire cette lettre. Mais est-ce que tout cela t’intéresse ? J’ai parfois l’impression qu’en fait tu t’intéresses peu à moi et que tu n’éprouves pour moi aucune sympathie véritable. » Le biographe André Lischke fait remarquer que paradoxalement l’une des plus grandes symphonies postbeethovéniennes est dédiée, de façon imméritée, à un personnage totalement médiocre et inintéressant, devenu célèbre par oncle interposé.

1. Adagio-Allegro non troppo ; le premier thème est un murmure étouffé, l’une des phrases les plus désespérées que l’on puisse imaginer, dans un grand dépouillement. Le second thème est joué aux violons et violoncelles avec sourdines, harmonisé aux cors et aux bois graves : consolation, nostalgie, commisération ou tendresse tout à la fois. Sa reprise a une conclusion notée pppppp, exigence extrême presque inexécutable. Elle précède un Allegro vivo, véritable choc, peu à peu canalisé jusqu’au retour du premier thème. Plus tard, les cuivres font entendre un fragment de choral pris dans le Requiem orthodoxe : « Qu’il repose avec les saints ». Le développement est marqué par des échanges complexes. La reprise d’un mouvement lent aboutit à un sentiment d’extrême tristesse.

2. Allegro con grazia ; c’est une valse, l’une des plus originales et séduisantes de toutes celles, très nombreuses, écrites par Tchaïkovsky. Sa particularité, célèbre, est d’être à cinq temps, type de mesure courant dans la musique populaire russe. Mais cette asymétrie ne se ressent jamais, tour de force. Puis surgissent des intonations qui rappellent le premier mouvement, avec une phrase descendante qui confère au thème une allure hésitante et irrégulière avec des rythmes pointés : c’est une citation légèrement transformée d’une chanson populaire estonienne « Kallis Mari » (chère Marie).

3. Allegro molto vivace ; un scherzo dionysiaque, sans répit, sans contrastes. Tous les efforts sont dirigés vers une intensification progressive du volume sonore et de la scansion rythmique. Le premier thème est en staccato rapides, frémissant, il a été comparé à une tarentelle dont il possède le rythme et le dynamisme tourbillonnant qui se transforme en obsession. Le second thème présente un rythme de marche, il devient peu à peu le thème principal, supplantant même la tarentelle. Il a quelque chose d’implacable, d’élémentaire, de destructeur. le scherzo s’achève dans un dernier sursaut fracassant.

4. Adagio lamentoso ; il rompt évidemment avec la tradition symphonique, il répond à une nécessité psychologique, témoignage du prochain anéantissement de soi-même que Tchaïkovsky avait pressenti. Il débute par une mélodie déchirante. Dans la partie centrale, un second thème en mode majeur est une résignation douce et triste, tout imprégnée de regrets qui monte jusqu’au paroxysme d’une tension douloureuse. La coda est introduite par un grave choral aux cuivres qui fait pendant avec l’extrait de Requiem orthodoxe entendu dans le premier mouvement. Un rappel du second thème en mineur s’estompe en descendant vers l’extrême grave des cordes, ramenant la symphonie vers un climat sonore semblable à celui dont est née son introduction, et la recouvrant d’un voile funéraire.

et son neveu Bob Davydov.